En aquel inquietante bar se mascaba la tragedia. De estas veces que uno barrunta sin saber exactamente porqué… «aquí se va a liar parda». Eso se respira en el ambiente.

El aviso entró con normalidad absoluta, uno más de cualquier sábado a las 20h, a veces precisamente en esa normalidad aplastante radica lo insólito.

Horas antes, se empezaban a concentrar en el lugar gastronómico un grupo de familiares, amigos y conocidos. La quedada era por y para el ocio. Acudían solos, en pareja, en grupo, en pequeños núcleos familiares… hasta completar un aforo importante. Se saludaban cada uno a su manera y estilo; choque tradicional de manos, palmadas, besos, abrazos, que no falte el «eihhhhh ese tío ahí» y un largo y variopinto reguero de fórmulas de tratamiento. Alguno llevaba pajarita y chalequillo, cuyos botones inferiores luchaban encarecidamente por desatarse al nivel del bajo abdomen, pidiendo libertad antes de estallar, como Mel Gibson en Braveheart. Allí se concentraban más medallas de oro amarillo colgando del pecho que en todas las olimpiadas celebradas desde 1896 en Atenas.

Ya no cabían en el salón. Mesas fuera. Da igual que hiciera frío o no, que lloviera o que viniera una DANA que levantara sillas y mesas como si no hubiera un mañana, da igual, estamos, de aquí no se va ni Dios. Se come gratis, y hay que conseguir todo lo que sea gratis «cueste lo que cueste».

Aparece un señor con un anillo enorme en el dedo que representaba la cabeza de un león macho. Trajeado. Destilaba que vestía así a diario y no sólo para la ocasión, es cierto que daba un poco la impresión de que el traje negro le había caído por azar desde un quinto piso, las mangas un poco largas, pero su personalidad ensombrecía sin duda ese defecto en el atuendo. Un poco de caspa sobre los hombros y unos zapatos terminados en punta le otorgaban un aire de noble castellano del siglo XIII.

Barba abundante y blanca, bastón y un pin de la Virgen del Rocío en la solapa. Todo en su sitio.

A su llegada se desató la euforia, como la grada de un estadio de fútbol celebrando el gol de su equipo. Acudieron a abrazarlo, tal cual pirañas del Amazonas cuando un pájaro se cae de un árbol cuyas ramas cuelgan desafiantes sobre el río.

En loor de multitudes y avanzando lentamente consiguió entrar en el local. Se sucedían las palmas y los gestos de alegría.

Todo era puro entusiasmo y satisfacción.

Procuró silencio, golpeando con su bastón enérgicamente contra el suelo, varias veces.

—¡¡Sentarse!!

Un notorio carraspeo para aclarar la voz, necesario para dirigirse con plenitud a los comensales. Cuando el murmullo cesó alzó la voz, grave y clara.

—Como sabéis, mi nieto el Richarl os ha convocado aquí por WhatsApp. Yo no sé manejar el teléfono moderno. Voy a ser muy breve: tengo el gusto de invitaros a comer a todos por mi ochenta cumpleaños, que fue la semana pasada pero no importa, lo celebramos hoy. Cada uno que pida lo que quiera de la carta, las copas también, tenemos el salón hasta la hora que queramos. Que no falte ni gloria bendita y que no me entere yo de que esos cuerpos pasan hambre —dijo dirigiendo una mirada picarona a unas muchachas que se situaron cerca— Mucha salud y ¡gracias por venir! —finalizó emocionado el señor.

«¡¡¡Oleeeeeeeeee!!!»

Esa fue la exclamación más consensuada entre los asistentes. Aplausos, vítores y caras de júbilo, aunque ya más de uno tenía en su mesa unas pavías de bacalao… «después van a pedir todos a la vez y tardarán en llegar, yo me adelanto y esto ya me lo llevo puesto».

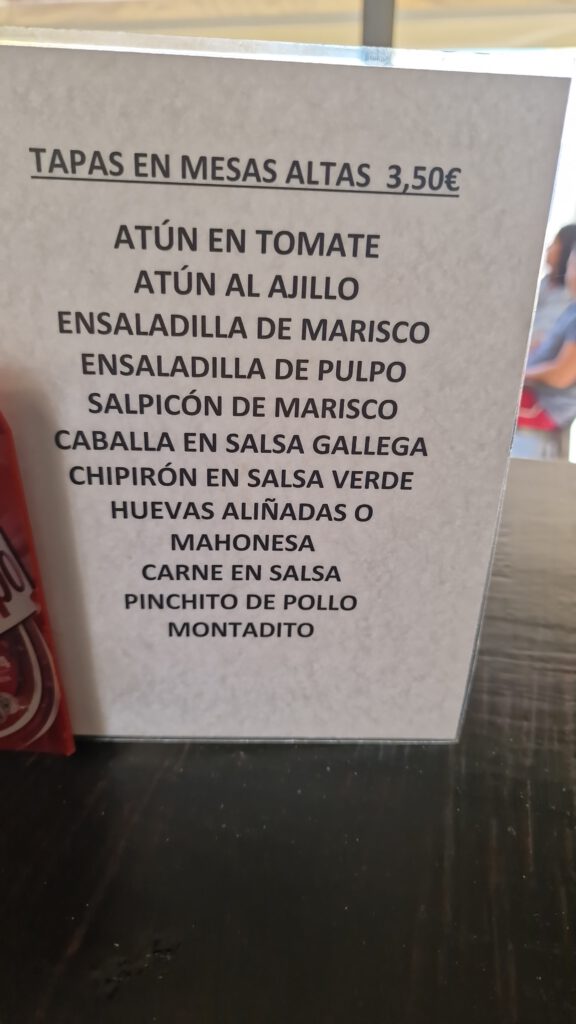

La carta era de comida tradicional, extremadamente tradicional. Hacía poco que los cocineros habían incorporado con orgullo un plato novedoso, con el objetivo de hacer una propuesta más atractiva, twister de langostino (penaeus spp), una opción práctica para ofrecer un buen producto del mar sin mucho esfuerzo; se trataba de una masa crujiente de harina en forma de conos, a modo de capirotes de nazarenos, rellenos de langostino, rape y cava, acompañados de salsa rosa o tártara, esto es lo más elaborado y sofisticado que tenían. Se sucedían raciones de puntillitas, adobo, chocos fritos en tiras, atún al ajillo, ensaladilla, pedacitos de pescada, tortilla de patatas, chicharrones, san jacobos, espinacas con garbanzos, calamares del campo, carne encebollá, menudo, pollo frito y en lagrimitas, surtidos ibéricos, revueltos, carne con tomate, caldereta, arroz negro con alioli… ensaladas no pidió nadie…

—Jefe, ¿tiene unas gambitas?

—Sí.

—Ponga aquí dos platos, y si puede le quita la gabardina al langostino y me los pone cocidos, con vino del condado —prosiguió muy animado un comensal, tras informarse de lo que era el twister.

Aquello era el infierno para un vegano. Por no haber no había ni plantas que adornaran el recinto, nada verde, ni las espinacas lo parecían, desolador.

Todos desestimaron pedir tapas. “Eso es miseria”. Raciones.

Para los niños hamburguesas de triple piso, patatas fritas y nuggets, tantos nuggets que ni en el Mercadona… aunque alguno discrepó del gusto de los demás y le solicitó a la madre un buen plato de cola de toro guisada, que repitió tras saberle a poca cantidad de carne, dejando los huesos limpios como el patio de un convento de clausura.

Aquello era una fiesta deslumbrante. Nada podía salir mal. Las jarras de litro de cerveza no llegaban a calentarse porque se apuraban enseguida, es más, ni la espuma llegaba a desaparecer del todo antes de ser fulminadas por gargantas sedientas, salían de la barra del bar incesantemente, sin tregua, los varones alternaban comer mientras levantaban la mirada persiguiéndolas con los ojos, ávidos de capturar una nueva. Pura fantasía. Solo se paraba para acudir al baño, consecuencia del acúmulo de líquido de cebada, que originó largas colas y cierta desesperación en algunos casos por la espera.

—Pues compadre, yo ahora me comía un secretito ibérico, así troceado al centro para los cuatro.

—No, eso tiene mucha grasa, mucho tocino, vamos a pedir presa, y un vinito tinto, el que tengan.

Los demás se percataron de la llegada de la presa ibérica. Las peticiones de todo tipo de carnes se acumularon, como la nieve cuando estás en los Alpes y te da por meterte donde no debes y te cae un alud en primavera con el deshielo.

Ya empezaban a frotarse la barriga por la plenitud estomacal.

—Hombre, yo, así de espuela, pedía un poquito más de jamón, que eso entra solo y no hay que tener ni ganas de comer, o si no carne mechá.

La comarca de Jabugo se quedó sin existencias tras las demandas. Madre mía.

—¿Qué hay de postre, jefe?

Cuñas de tarta de tiramisú, tarta de queso, pudding, arroz con leche, torrijas de azúcar, milhojas, mousse de chocolate… salían de la cocina a la velocidad de un rayo.

Los niños le daban una cucharada a una cosa y se metían en otra. Esas camisas desgastadas que han heredado de los cuatro primos mayores, llenas de manchurrones, los vestiditos de las niñas igual.

Ni se les reñía, allí solo tenía cabida el gozo. La alegría lo invadía todo.

El espíritu de Paco Gandía y su chiste de la plaza de toros, el niño, los garbanzos y la pringá sobrevolaba por el local como lo hace el cóndor andino, majestuoso observando el terreno desde las alturas.

—Bueno, yo es que soy de tomarme una copita con el postre, si no no me sabe igual, tú sabes… —reflexionó otro de los comensales.

Las botellas de whisky, ron, vodka y ginebra se agotaron. Hasta esas botellas de licor de manzana sin alcohol que no se bebe nadie y permanecen empolvadas en la estantería del bar desde toda la vida. No se perdonaba nada. Bebieron más que los peces del villancico, no ingerían por los ojos porque escuece… Uno pidió un sorbete de limón, el conocido preparado muy digestivo y fresco que ameniza la charla tras comer, y que este degustó una vez en el banquete de la comunión de su sobrina de Badajoz, pero no tenían de eso en el bar.

—¿Un poquito de más jamón nos puede poner, jefe? o caña de lomo, lo que tenga, que en un rato seguramente vendrán bien unos montaditos, porque algo hay que picotear con el alcohol, que luego hay que coger el coche, ah y unos frutos secos o gominolas, lo que tengáis a mano.

La caña de lomo había sido hasta entonces la gran ocultona suavona. Ese tigre de Bengala que está camuflado en la maleza de la jungla…

Cañas de lomo de sesenta centímetros de longitud.

Maravilla pura.

Quince ejemplares de esa medida. Se agotaron.

—Vamos a echar fuera un cigarrito compadre.

—Papá, quiero un helado —le dijo el niño.

—Díceselo al hombre, a mí me dejas tranquilo —dijo pitillo aliñado en mano.

Parecía una auténtica trompeta de Jericó, poco se habla de la habilidad manual de estas personas trabajando el material de Tánger.

La marca Frigo subió su poderío en la bolsa de Nueva York, ya que los mayores también se antojaron de sus productos.

En esto, el señor que convidaba, el artífice del banquete, protagonista y razón de ser del magno evento, que también comió en abundancia y se bebió como no podía ser de otra manera hasta el agua de los floreros, se empieza a indisponer, un sudor frío, profuso, palidez. Tragaba saliva, la mirada dispersa, no atendía.

El 50% de los invitados estaba fuera, alternando tabaco con hablar en directo con Tánger. Los niños en un parque de columpios cercano, dándolo todo, terminando de reventar la vestimenta y con las manos pegajosas de los dulces.

El hombre se va poniendo peorcito «me encuentro regular » aseveraba con firme convicción. Se desconecta del medio súbitamente. Desde el exterior el jolgorio y las risas se percibían nítidamente ajenos a lo que sucedía.

En el exterior:

—¿Tú te acuerdas compadre cuando nos fuimos a Torremolinos la que liamos allí en la Carihuela con las alemanas esas en tetas? Ja, ja, ja.

Las caras de tres metros de sus parientas.

Las camisas de ellos ya no tenían botones que quitar. Ellas, sin embargo, mantenían el tipo.

El hombre mayor se desploma. Cae al suelo, no sin antes levantarse a trompicones en un intento desesperado de no se sabe qué.

El ruido de las sillas contra el suelo al retirarlas fue atronador. Comienzan los gritos. Esto es España, no Finlandia.

—Hay que llamar al 112 —sugiere alguien.

—No, a los otros que son más del tema sanitario, esos son los mejores y más rápidos para estos casos —asevera otro.

A los 3 minutos y 25 segundos aparece el equipo de emergencias sanitarias.

Todos los del exterior, cubata en mano, regresan al local. Menos los niños manchurrones que seguían jugando.

Comienzan las maniobras de reanimación. Correctas las técnicas individuales y en tiempo, aplicando el protocolo pertinente. No reacciona el paciente. Asistolia. Se coloca el cardiocompresor. Ya solo queda esperar un milagro. 35 minutos de evolución de la PCR.

Falleció. Se hizo todo lo posible.

Recuerdo cuando hice la mili. Preguntó un sargento que el que sepa pintar de un paso al frente. En 0,1 segundos la formación se había disipado. En el cuartel había cientos de metros de muro para encalar con brocha gorda y lo sabíamos.

Pues algo así.

Los antecedentes clínicos del paciente, con pluripatologías, justificaban la muerte natural y desechar catalogar el caso como judicial. Comunicar el exitus a los allegados, facilitar el duelo y apoyo a la familia, adecentar al fallecido, cuidados post mortem, recoger material… y en un instante el local se quedó solo. Solo. Solo como cuando estás dando de cuerpo en el retrete. Solo.

No se escuchaba ni a los niños de lejos, que sin querer habían sido la banda sonora de la reanimación desde el parque infantil.

Previo a la estampida tipo Jumanji acontecieron unos minutos de agitación, cuyo eco de voces cada vez se distanciaban más y más, hasta perderse en la lejanía y ser imperceptibles. A continuación los chirridos que emiten los neumáticos de los coches al rozar contra el asfalto tras acelerar, para dar paso al más absoluto de los silencios. Allí no quedaba ninguno de los invitados. Huyeron despavoridos. Hasta Richard.

En esto, un camarero se acerca al equipo de emergencias. Lentamente, con paso apesadumbrado, inquieto, se le veía preocupado, con desasosiego, rodeado de ese escenario onírico.

Las piernas juntitas frente al cadáver, mirando al bastón que permanecía impertérrito apoyado en la pared. Y con voz baja pero estresada, con la prudencia digna de plebeyo de la edad media, le dice al equipo, que lógicamente era ajeno de todo lo que había acontecido allí previamente:

—¿¿¿Y A MÍ QUIÉN ME PAGA???

—Es que invitaba él —prosiguió —sé que igual no es el momento, pero, ¿ustedes podéis hacer algo para hablar con alguno de los que han venido y que abonen el convite? A mí es que me da cosa hablar de dinero con ellos tras lo que ha pasado con su familiar.

Todas las miradas se concentraron hacia el señor que descansaba en paz.

Este trabajo no está pagado.